А. Ю. Андреев «1812 ГОД В ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

«Пожар!.. Пожар!..» В то время, как несчастные профессора все никак не могли найти верную дорогу в лабиринте предписаний их потерявшего голову начальства, в Москве догорало пламя великого пожара. Свидетелем пожара и гибели в нем университетского здания вместе с оставленными в нем богатствами, был профессор Христиан Штельцер. Сославшись на нехватку денег и пообещав ректору при первой же возможности уехать из города, Штельцер, тем не менее, прожил в Москве в течение всего времени французской оккупации и по настоянию интенданта города даже вступил в образованный там «муниципалитет». Этот факт послужил после ухода французов основанием для обвинения Штельцера и предания его суду, который был завершен только после издания императорского манифеста о прекращении всех дел подобного рода . Еще до суда, по свежим воспоминаниям, профессор отправил несколько донесений министру народного просвещения, из которых мы и узнаем об обстоятельствах, сопровождавших пожар университета. В донесениях, несомненно, присутствует желание оправдать свое пребывание в Москве, возможно несколько преувеличивается положительная роль автора в описываемых событиях. Однако множество деталей явно не выдуманы и правдиво показывают нам поведение французов и оставшихся в Москве жителей в первые часы и дни после занятия города. Чтобы убедиться в этом, вновь перенесемся в день 2 сентября, в четвертый час пополудни, когда в город вступили первые солдаты «великой армии» Наполеона. Французы входили в город тремя колоннами, через Тверскую заставу, Воробьевы горы и Дорогомиловский мост, одетые в парадную форму, под музыку походных оркестров. Барабанный бой и шаги гулко отражались от стен покинутых домов, вокруг встречала «тишина, соединенная с ужасом», пугавшая даже самых стойких. Москва, вид которой издалека напоминал о волшебных городах из арабских сказок, обманывала своих завоевателей, которые никак не могли поверить, что все жители ее оставили. «Мы тщетно стараемся казаться спокойными, тогда как на душе у нас неспокойно: нам кажется, что должно случиться что–то необыкновенное. Москва представляется нам огромным трупом; это - царство молчания: сказочный город, где все здания, дома воздвигнуты как бы чарами для нас одних!..»- писал французский офицер[62]. Действительно, картина покинутой Москвы нарушала все ожидания французов относительно того, что должно происходить в занимаемом ими городе. Необычайная обстановка порождала растерянность, лишала содержания многие обычные нормы поведения на войне. Примеры такого «смыслового сдвига» можно найти и в русской армии: согласно известному рассказу, когда кремлевский гарнизон покидал крепость под звуки военного марша, и его командир при этом ссылался на выполнение воинского устава Петра Великого, М.А.Милорадович, потребовав прекратить музыку, воскликнул: «Где написано в уставе Петра Великого о сдаче Москвы?» К этому же ряду фактов относим мы и знаменитое ожидание Наполеоном на Поклонной горе ключей от города, когда император, настаивая на «правильном» ходе событий, даже приказал своему государственному министру, графу Дарю «привести ему бояр». Среди этой «неправильной» действительности французы могли найти опору только в оставшихся в Москве иностранцах, единственных, по их мнению, просвещенных людях в этой варварской стране. Именно из них состояла толпа, в конечном счете приведенная графом Дарю к Наполеону. Между прочими в ней находился университетский лектор французского языка Виллерс, с первых же часов перешедший на сторону захватчиков и служивший впоследствии обер-полицмейстером, за что навлек на себя ненависть многих горожан. Виллерс пришел на Поклонную гору вместе со смотрителем университетского музея Ришаром, последнему даже удалось поговорить с Наполеоном, объясняя ему исчезновение властей из города[63]. Интересно и другое свидетельство проявленного французами внимания к иностранцам, служащим в университете. В начале сентября Наполеон получил письмо из Вильны от герцога Бассано, в котором тот рекомендовал двух москвичей, «на верность которых вашему величеству можно рассчитывать»: один из них, некий Орфлан, служил долгое время платным агентом французского правительства, а другим был университетский профессор Рейнгард! Герцог пишет, что профессор — «весьма достойный человек» (homme de beaucoup de merite), и приходится братом министру французского правительства в Касселе[64]. Вероятно, если бы профессор не скончался в Нижнем Новгороде, а это письмо стало известно русским властям, он не избежал бы, как и Штельцер, судебного преследования.

Таким образом, Московский университет в глазах французов мог выглядеть учреждением, заслуживающим особого внимания, островком «цивилизованной» жизни среди брошенного города. Более того, Наполеон, всегда слывший покровителем наук, мог рассчитывать на лояльность к нему ученых, памятуя, например, о торжественной встрече, которую ему устроили профессора и студенты Виленского университета. Неудивительно поэтому, что уже через два часа после вступления в город французов к зданию университета подъехали граф Дарю и сопровождающий его генерал–интендант граф Дюма. Их встретил профессор Штельцер. Граф Дарю начал беседу с комплимента и сказал, что профессор известен ему как ученый через великого герцога Франкфуртского, а потому он давно желал лично с ним познакомиться. Наведя некоторые справки об университете и поинтересовавшись, между прочим, обучаются ли в нем французские уроженцы, граф пообещал освободить университет от постоя и дать ему охранительную стражу (sauve–garde). В самом деле, на следующее утро, 3 сентября он прислал капрала с четырьмя солдатами. Интересно, что кроме писем Штельцера, мы находим упоминание об этой встрече в мемуарах графа Дюма. «Император приказал графу Дарю и мне, – пишет Дюма, –отправиться в город вслед за авангардом и доложить ему на следующее утро о положении вещей там. Всем остальным вход в город он запретил.» Два графа долго пробирались по улицам города. «Была прекрасная ночь; луна освещала эти великолепные здания, огромные дворцы, пустынные улицы, это была тишина могильных склепов. Мы долго искали кого–нибудь, кого можно было бы расспросить, наконец, мы встретили профессора из академии (sic!) и несколько французов, живших в Москве, которые спрятались в суматохе городской эвакуации. Люди, которых мы встретили, рассказали нам все, что произошло в течение нескольких дней и не могли заставить нас понять, как могло внезапно исчезнуть население города в триста тысяч душ.»[65] После оказанного ему лестного приема Штельцер стал явно по–другому оценивать свою роль в оставленном университете, он почувствовал себя главой этого учреждения и ответственным за порядок. По крайней мере, из его слов мы знаем, что профессор поставил караулы перед главным зданием и внутри него, возле помещений библиотеки, музея и правления; днем и ночью осматривал посты, в том числе и у запертых ворот университета, где стояли сторожа. Очевидно, что такая деятельность пришлась не по вкусу русским служителям: экзекутор Артемьев в присутствии профессора заявил солдатам, что они не обязаны повиноваться его приказаниям; на другой день сам экзекутор и большинство сторожей были пьяны. Однако действия, предпринятые Штельцером, отвечали насущной необходимости, потому что с первых же часов оккупации в городе начались грабежи и уже разгорался пожар. Французские войска, оказавшись в обезлюдевшем, «зачарованном» городе, остро ощущали состояние «нарушенной действительности», влекшее за собой страх, подавленность, и толкавшее их совершать подчеркнуто «антикультурные» поступки. Так возникли не только свойственное любой армии воровство, но и осквернение храмов, пылающие во дворах московских особняков костры из роскошной мебели, книг и пр. Москва быстро распространяла на них свои «чары», и в считанные часы французская армия из организованной боевой единицы превратилась в толпу мародеров, где офицеры и генералы грабили с той же энергией, что и солдаты, отличаясь, быть может, лишь большей разборчивостью. В своих мемуарах многие французы пытались оправдать себя тем, что сама обстановка в городе толкала их на поступки, которые они не только не позволили бы себе в любых других условиях, но и старались бы сами им воспрепятствовать. В этой нарушающей вскякую логику обстановке, Москва не могла не сгореть, и спор о причинах пожара, о том, кто именно сжег Москву, представляется не столь значимым, какие бы мы не имели достоверные свидетельства о поджогах со стороны французских мародеров или русских патриотов, и даже о приказах предать город огню, исходивших от самого Ростопчина. Отметим лишь две важные детали. Пожар начался во второй половине дня 2 сентября в центре города, одновременно в нескольких местах, в том числе и там, куда еще не вступили французы. А решающим моментом в распространении пожара стала страшная ночь с 3 на 4 сентября, когда в результате поднявшегося в Москве ветра, достигавшего такой силы, что человека сбивало с ног, разрозненные очаги огня слились в единое море, и волны бушующего пламени поднимались до самого неба, видимые на расстоянии 150 верст от Москвы (это пламя, виденное Наполеоном из окон Кремлевского дворца, навсегда сохранилось как одно из самых ярких впечатлений его жизни).

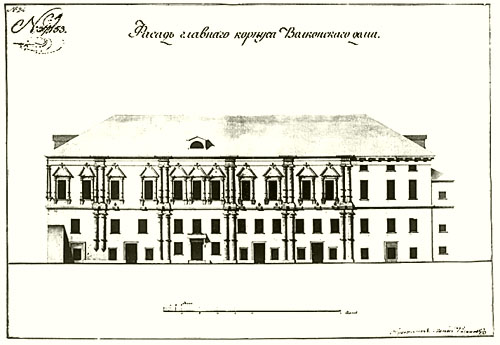

4 сентября пылал уже весь центр города, Замоскворечье, Пречистенка, Арбат, Никитская, Тверская. Огонь вплотную подошел к стенам Московского университета. Предоставим слово профессору Штельцеру: «В 9 часов утра полетела головня через Никитскую и упала на старую, развалившуюся конюшню напротив моей квартиры (т.е. ректорского домика — А.А.). В то же самое время загорелась и внутренность. Буря понесла огонь на дровяной двор, и в течение нескольких часов сгорели большой каменный дом при выходе на Моховую, принадлежащие к оному конюшни и кладовые, анатомический театр и соединенные с ним покои. На полуденной стороне университета везде загорелся лежащий по дворам навоз. Я беспрестанно заставлял наемных людей вытаптывать оный и таким образом препятствовал воспламенению находящихся там конюшен и домов. Я должен признаться, что смотритель дровяного двора Осип Янковский до того времени помогал мне усердно, экзекутор Артемьев, напротив, был совершенно пьян и бесполезен. В полдень я осмотрел большой главный корпус до чердака, ибо я опасался зажигания внутри дома. Я нашел боковую дверь музея проломленной, ибо охранительный караул в противность долгу оставил свое место. Два французских солдата бегали по дому. Я нашел все неповрежденным, а между тем вывел их и вновь поставил караульных. При сем случае я ранен, но не опасно, штыком в левую руку. Когда я вышел на двор, пламя открылось в моей квартире. Окна лопнули от бывшего в дровяном сарае огня, который бурею с юго–восточной стороны вброшен в угольную комнату среднего этажа. Будучи всеми оставлен, я один должен был заняться спасением. Служитель мой носил воду, я выкидывал на двор горящую мебель и гасил пылающий около оконных рам огонь мокрыми тряпками.»[66] На профессоре и его слуге обгорела одежда, однако огонь в ректорском домике был потушен. Вечером грабежи вспыхнули с новой силой, при очередной стычке с мародерами Штельцеру разрубили шляпу. «После 11 часов вечера уверяют, что в музее видна была свеча и приметен кто–то в сопровождении французского солдата, но я доселе ничего определенного узнать о сем не мог». Ночью с 4 на 5 сентября огонь через стоящий вдоль Никитской дом, принадлежавший графу Орлову, перешел на университетский дом Мосолова. Вскоре затем вновь загорелась квартира Штельцера. Профессор с трудом тушит там пламя, ломает деревянные заборы вокруг двора, и казалось, добивается изоляции оставшихся нетронутыми зданий от окружающего огня. Однако, «когда я хотел идти в главное строение, которое между тем было в безопасности, то в половину 2–го часа ночи увидел деревянную обсерваторию на оном находящуюся, горящей, вероятно от пролетевших головень. 4 человека могли бы спасти строение, но я ни одного призвать не мог, ибо все, опасаясь дурных поступков, с робостью скрывались.»[67] Главное здание догорело к утру. Словно успокоившись, пламя даже не затронуло находившийся рядом больничный корпус – единственное, кроме ректорского домика, уцелевшее университетское строение. Со слов других очевидцев попечитель Кутузов доносил в Петербург: «Корпус сей загорелся, как сказывают, от дому графа Вл.Григ.Орлова, и пламень распространился по всем этажам, начиная с верхнего, так стремительно, что ничего из него спасти было невозможно.» Интересно, что очевидцы приводили тут же и предположение о поджоге. Кутузов писал, что, по рассказам, несмотря на охранительную стражу «в нижнем этаже был рассыпан порох, а кем и с каким намерением неизвестно.» Штельцер упоминает, но немедленно отвергает версию о том, что пожар начался от виденной ночью в здании свечи. Не забудем и про таинственного ночного «посетителя музея», которого охранял солдат: кто это был? рядовой грабитель или более важная персона, решившая пополнить частью университетских богатств свою личную коллекцию?

Едва вырвавшись из огня, охватившего главное здание, Штельцер покидает свою квартиру до утра, а по возвращении находит все разграбленным, в том числе и кладовые, и погреба, где при отъезде было укрыто имущество. К грабежу приложили руку университетские сторожа. Особенно плачевной оказалась участь медных монет, оставленных в подвале главного здания: часть их сплавилась при пожаре, а оставшиеся два сундука были снесены в больничный корпус, и там каждый брал из них, сколько пожелает. Попыткам Штельцера пересчитать и запечатать сундуки воспрепятствовал экзекутор Артемьев, который впоследствии из этих же денег якобы раздавал даже жалование университетским служителям. В конце концов из пяти тысяч сохранилось 790 рублей. История гибели университетских зданий получила завершение в ночь с 10 на 11 октября 1812 года, когда последний отряд французов покидал Москву. От взрывов заминированного по приказу Наполеона Кремля вылетели все стекла и рамы, еще уцелевшие в нетронутых пожаром корпусах. Таким образом, были утрачены не только бесценные культурные богатства, собранные за полвека самим университетом, документы его истории, личные библиотеки и коллекции его профессоров, но и их имущество и кров. Огонь разом лишил ученых всего нажитого ими в течение жизни, кроме того немногого, что они в спешке успели прихватить с собой, превратил их в нищих и бездомных скитальцев.

[62] Французы в России. 1812 год // Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. Л., 1991. С.191-192. [63] Об этом человеке, представившимся "директором музея натуральной истории", упоминает в мемуарах генерал из свиты Наполеона Р.Солтык - См.: Austin P. 1812: The March on Moscow. London, 1993. P.344. [64] Попов А.Н. Французы в Москве в 1812 году // Русский архив. 1876. Кн.1. С.242. [65] Dumas M. Souvenirs du Lieutenant General Compte Mathieu Dumas de 1770 a 1836. Paris, 1839. V.3. P.443. [66] Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Т.2. СПб., 1880. С.447. [67] Там же. С.448. © 1998-2000, Андреев А.Ю. Книга издается в рамках интернет-проекта «1812 год» с любезного разрешения автора. |